1 今,なぜこの問題をとりあげるのか

ここで書くことは本来この「ビジネスコーナー」で書くことではないかもしれない。なぜなら,標題のテーマは,スサノオ通信の本体第13号「文明史的転換(その3)―「『日本の自殺』を読み直す」を読んで―」で紹介した「グループ1984」(その実体は日本の当時の保守の論客香山健一氏といわれる)の1975年(昭和50年)2月特別号の月刊・文藝春秋の「日本の自殺」と題する論稿の中で,早くも

「現代人のあいだに見受けられる恐るべき知力の低下,倫理能力の喪失,判断力の全般的衰弱の秘密が,今こそ本格的に解明されなければならないのであろう。」

と指摘されたことと同質だからである。

ここで敢えてこの問題を取り上げる理由は次の三つである。

まず第一に,かような「知力の低下,判断力の全般的衰弱」が我が国の官僚機構で確実に進行していると言わざるを得ない危機感である。ここでいう官僚機構とは,行政と司法という二大官僚機構である。民間企業がどうであるかはさておき,行政にせよ司法にせよ我が国権力の一翼を担う重要な機構であり,我が国の「公的機関」を担う人々である。相手が民間企業なら,それとどう付き合うか,はたまたどう付き合わないかを“選択”出来る。それは俗にいう“自己責任”の世界である(もちろん民間の世界でも選択の余地がない場合があるのはいうまでもないが,とりあえずそれは別として)。しかし,「公的空間」を担う官僚機構は,そうはいかない。我が国民に“選択”の余地はないからである。

第二に,かかる「知性の劣化,判断力の全般的衰弱」が進行しているのが我が国官僚機構(行政と司法)の中枢だということである。ここで中枢というのは,文字通り“中堅どころ”という意味である。換言すると,“一部の例外”でもなければ“周辺・外縁部分”の問題でもないということである。

第三に,ここが最も肝心なところであるが,私自身の弁護士ビジネスの日常でこのような我が国官僚機構における「知性の劣化,判断力の全般的衰弱」と遭遇することが過去に比べて格段に増えたということである。もちろん,私自身の過去の狭い経験でも,「立場」「世界観」「思想」の違いとでもいうべきものから納得のいかない結論や判断ないしは指示と遭遇したことは数限りなくあった。かかる「立場」「世界観」「思想」の違いから激突したり,激しく抗争したりすることも,長い人生の中では幾度もあった。しかし,私が今感じているものはそのような“高級な”次元の話ではない。もっと低次元のものである。それだけに,私どもはこのような“低次元”のことで実に簡単に足をすくわれかねないのである。行政や司法と接するときは,“心してかかられよ!”さもないと思わぬところで足をすくわれることになる。これがこの問題を「ビジネスコーナー」で敢えて取り上げる理由でもある。

何故にこのような情けないことになってしまったのか―香山健一氏ならずとも深く見極めたいところである。なぜなら,かような「知性の劣化,判断力の全般的衰弱」はこれから“混迷の時代”(錦織のいう“世界観喪失の時代”)を生き抜いていかなければならない我が国の,“国力の衰退”をもたらすものだからである。おそらくは,その“原因”は,たんに“教育”の問題ではなく,社会全般に進行している“危機”と深い関連があると思われる。

いずれにしろ,以下述べるところは,そのような窮地,隘路から脱するためのささやかな“方法論”である。

2 “正解”のない(見つからない)状態に耐え抜く忍耐力を持て

私は,かつて国会議員の現職だった頃,東海地方のある仲間の応援に出かけたことがある。そこで当時の私よりも一世代も二世代も若い方々と話す機会があった。

「皆さんの世代と私の世代とで違いがあるとすれば,それは忍耐力の違いである。それも肉体的な忍耐力ではなく,精神的なものである。今の時代でも“スポ根少年”はたくさんいる。肉体的苦痛に耐えられる若者はいくらでもいる。しかし,私が強調したいのは,精神的忍耐力である。ここで“精神的”といっても,いわゆる“ド根性”を持てというのではない。

“正解”のない状態,“正解”を求めようと思ってもそれがなかなか見つからないという“苦痛”にどれだけ長期間耐えられるかということである。これは肉体的苦痛に負けず劣らず辛く苦しいことである。しかも,困ったことに,一端“正解”を見つけたと思ったのに,それが実は“正解”ではなかったということがしばしばある。これほど辛いことはない。

皆さんは,そのような苦痛にどれだけ耐えられるか。3日か1週間か,はたまた1ヶ月か。私は豪語した―私なら1年でも,いや10年でも耐えてみせる―」

3 安易に“正解”を見つけるな

実は,ここのところが一番肝心である。“正解”がなかなか見つからないと,人はどうするか―実は,そこで,その“苦痛”に耐えられなくて,安易に“正解”を“見つけたことにする”のである。

実は,今日の「知性の劣化,判断力の全般的衰弱」で多いのは,このタイプである。“正解”を得られない苦痛に耐えられず,とりあえず何らかの“答え”を見つけ出してそれをもって“正解”として自分自身を“納得”させてしまうのである。

4 “矛盾”という概念を理解し,“弁証法”という方法論を身につけよ

このことを“矛盾”という別の角度から考えてみよう。「矛盾」というのは,中国の古典「韓非子」に出てくる有名な故事にちなむ。「どんな盾も突き通す矛」と,「どんな矛も防ぐ盾」という宣伝文句で盾と矛を同時に売っていた物売りがいた。これを聞いたお客が「では,その矛でその盾を突いたらどうなるか」と問うた。物売りは答えに窮したという故事である。

実は,今日の「知性の劣化」を示すものは,この「矛と盾」を例にとってみると実にわかり易い。二つの具体例を挙げよう。

一つは,「盾」と「矛」のどちらかがなかったことにするという“解”である。そうすると“矛盾”は生じないから,それで“正解”が得られたとして心穏やかでいられるというパターンである。

もう一つは,「どんな盾も突き通す」矛と,「どんな矛も防ぐ」盾という二つの形容詞のいずれかを捨ててしまうという“解”である。そうすると“矛盾”は生じないとして解答者本人はすましていられるということである。

読者の皆様は,そんな馬鹿なと一笑に付されるかもしれないが,実は現実の司法や行政の判断ではこのようなことが実に多いのである。

このいずれの“解”(疑似的“解”)にも共通するのは,互いに両立し得ない二つの真実(事象)を両立し得ないものとして真正面から受け止めたうえでより高次元の“解”をあくまで追求するという困難な姿勢の放棄である。

ここまで書くと,もうお気づきだと思うが,これは立法(国政)の世界でも日常的にみられる現象である(もっとも,立法の世界では“選挙”という選択肢が我々国民に与えられている。)。

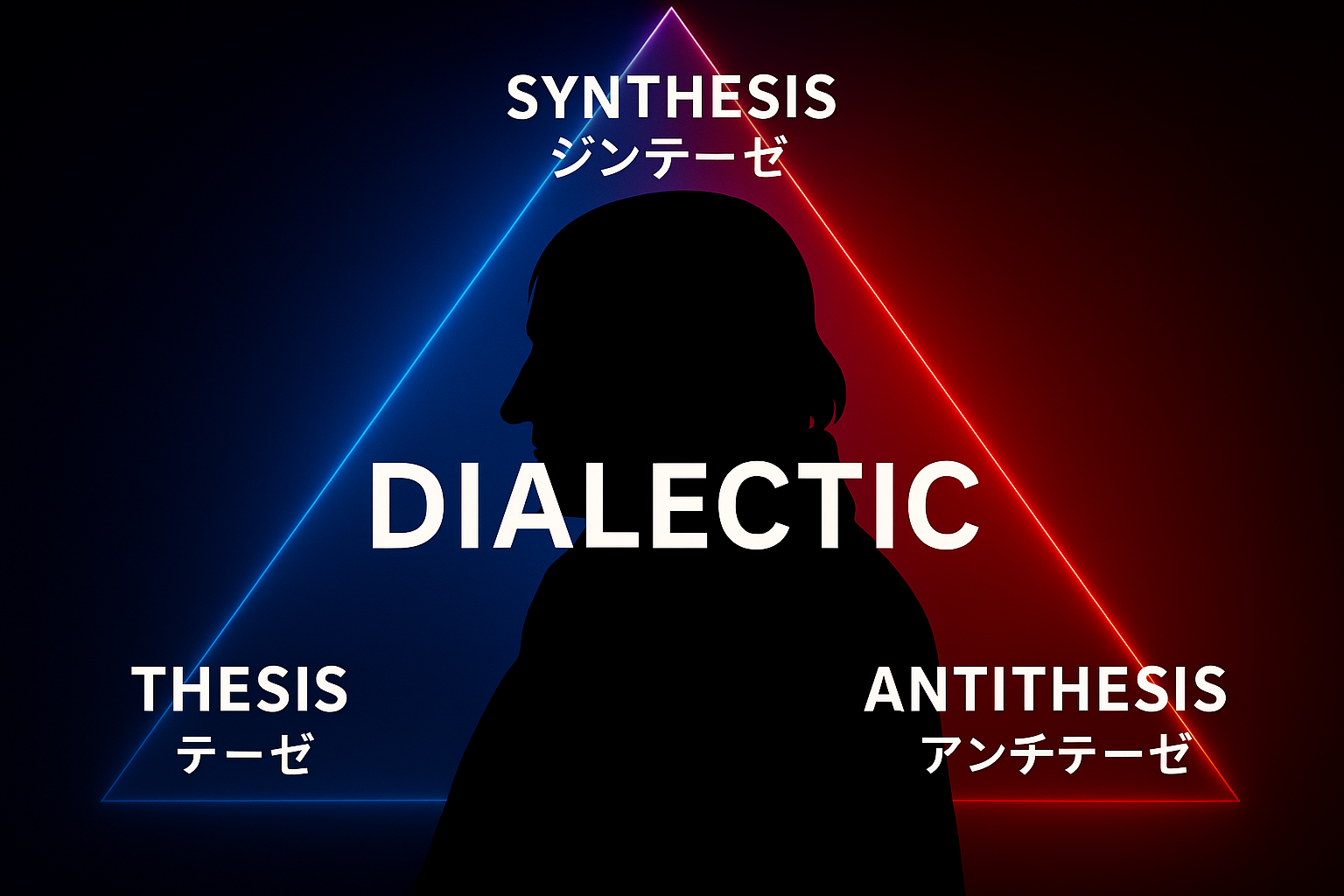

いうまでもなく、「矛盾」を解決するひとつの方法はドイツの著名な哲学者ヘーゲルの「弁証法」の提起する「止揚 aufheben」という概念である。この「止揚」というのは、どちらか一方を切り捨てるのではなく、それぞれの存在根拠や正当性をともに承認しつつ、それを超越する高次の“解”を見出すということである。

今日の日本の官僚機構(そして立法機関もまた)に欠けているのはこのような弁証法的思考と止揚という方法論である。

では、どうしたらこのような“正解のない苦痛”に耐えつつ弁証法的思考を身につけることが出来るであろうか。

5 己(おのれ)を捨てて対象世界に“埋没”せよ

近代理性の源は“自我”といわれる。しかし、この“自我”ほど始末の悪いものはない。“自我”は極端にいえば放っておいても勝手に生まれるが、“自我を捨てる”ことは容易ならざることである。

しかし、“正解”の得られない時代に“正解”を見出すためには、まずはこの“自我”を捨てなければならない。

仏教用語で「捨身成道」という言葉がある。身を捨ててこそ初めて悟りが開けるという意味である。

よく物事を観察するとき“先入観”を捨てよという。確かにそうではあるが、それではまだ生ぬるい。

“真実”を発見するためにはどのような心構えが必要か。私は、これまで

「己(おのれ)を捨てて対象世界に“埋没”せよ」

ということを言ってきた。

ここで重要なことは“埋没”ということである。不確実で混沌とした対象(世界)を前にして“真実”を見極めるためには、“先入観を捨てる”などという生易しいことでは決定的に不十分である。対象(世界)に自らの身を完全にゆだねてしまうことである。それはあたかも激流、濁流に飛び込むことと同じである。

6 対象世界の全ての事象をそのままおのが心に写し取れ

そして、こうして対象世界に身をゆだねたあとはどうすればよいか。

それは対象世界の全てのものをおのが心の中に“ことごとく”写し取るということである。“ことごとく”写し取るのであって、自分にとって好ましくないものであれ、不都合なものであれ― それら全てをいったんは自分の世界の中に取り込むのである。

7 取り込んだ事象を互いに闘わせ,葛藤させよ

対象世界を己が心の中に全て取り込むと、色々“不都合”なことが起きる。取り込んだ森羅万象が互いに矛盾し、対立するからである。

そして、ここからが肝心なことだが、これらの対象世界の事象同士の闘いに自分自身で勝手に“軍配”をあげないということである。互いに激しく衝突し、闘わせるままにしておくことである。そしてその勝負の結果を受け容れることである。

8 おわりに

今更このようなことを書くのは情けないことである。しかし、状況が余りに深刻なのでやむを得ず皆様に発信することとした。